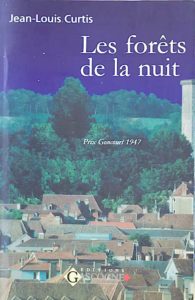

Né en 1917 à Orthez et mort en 1995 à Paris, Jean-Louis Curtis (de son vrai nom Albert Laffitte) paraît être sorti à la fin des années 2000 d’un assez long séjour au purgatoire des lettres françaises. Il a notamment été tiré de l’oubli par le Michel Houellebecq de « La Carte et le territoire » (2010), qui salue l’œuvre injustement méconnue de cet auteur aussi subtil que discret, traducteur de Shakespeare et remarquable pasticheur, en particulier d’un Proust qui semble l’avoir beaucoup influencé. Mais rendons justice aux Éditions Gascogne, qui dès 2007 avaient eu l’excellente idée de rééditer Les forêts de la nuit, le second roman de Curtis, paru chez Julliard en 1947 et récompensé la même année par le prix Goncourt.

Né en 1917 à Orthez et mort en 1995 à Paris, Jean-Louis Curtis (de son vrai nom Albert Laffitte) paraît être sorti à la fin des années 2000 d’un assez long séjour au purgatoire des lettres françaises. Il a notamment été tiré de l’oubli par le Michel Houellebecq de « La Carte et le territoire » (2010), qui salue l’œuvre injustement méconnue de cet auteur aussi subtil que discret, traducteur de Shakespeare et remarquable pasticheur, en particulier d’un Proust qui semble l’avoir beaucoup influencé. Mais rendons justice aux Éditions Gascogne, qui dès 2007 avaient eu l’excellente idée de rééditer Les forêts de la nuit, le second roman de Curtis, paru chez Julliard en 1947 et récompensé la même année par le prix Goncourt.

Fils d’un fabricant de meubles, Jean-Louis Curtis n’avait entamé sa carrière d’écrivain qu’un an plus tôt, en publiant « Les jeunes hommes ». Il avait avant cela étudié les lettres à Bordeaux et vécu deux ans en Angleterre. Mobilisé d’août 1939 à septembre 1940, il enseigna à Bayonne et à Laon pendant l’occupation, obtint son agrégation d’anglais et participa à la campagne de la libération. Il ne quitta l’enseignement qu’en 1955, pour se consacrer définitivement à l’écriture. Chroniqueur dans de nombreuses revues, grand prix de littérature de l’Académie française en 1972, il fut élu membre de cette dernière en 1986, au fauteuil n°38, celui d’Anatole France et de Paul Valéry. Il nous a laissé une trentaine d’œuvres.

En Béarn sous l’occupation…

En 1947, à seulement 30 ans, Jean-Louis Curtis est déjà au sommet de son art. Ses Forêts de la nuit sont souvent considérées comme son meilleur roman. Si l’auteur nous prévient en préambule que « toute identification de noms propres ou de lieux est à écarter », on sent bien que le Saint-Clar où se situe son action est fortement inspiré de sa ville natale d’Orthez. Mais on comprend aussi que ce Saint-Clar se veut à l’image de nombre de villes de province pendant l’occupation, plongé dans la nuit d’une sombre torpeur. Nous sommes à Orthez, mais aussi et surtout quelque part en France, « probablement le seul pays du monde où l’on a l’impression que chaque citoyen a été chargé par le Très-Haut du soin de prononcer sur ses semblables un verdict infaillible de capacité intellectuelle ».

En 1947, à seulement 30 ans, Jean-Louis Curtis est déjà au sommet de son art. Ses Forêts de la nuit sont souvent considérées comme son meilleur roman. Si l’auteur nous prévient en préambule que « toute identification de noms propres ou de lieux est à écarter », on sent bien que le Saint-Clar où se situe son action est fortement inspiré de sa ville natale d’Orthez. Mais on comprend aussi que ce Saint-Clar se veut à l’image de nombre de villes de province pendant l’occupation, plongé dans la nuit d’une sombre torpeur. Nous sommes à Orthez, mais aussi et surtout quelque part en France, « probablement le seul pays du monde où l’on a l’impression que chaque citoyen a été chargé par le Très-Haut du soin de prononcer sur ses semblables un verdict infaillible de capacité intellectuelle ».

Dans notre Orthez de fiction, tout a changé après la victoire de l’ennemi, sauf peut-être le décor : « Mais en quelle année vivait-on ? 1943 ? 1932 ? Saint-Clar était toujours semblable à elle-même, en apparence. La place de la Mairie, brûlée de soleil et déserte à cette heure. La marchande de journaux assoupie devant son kiosque, un chapeau de paille rabattu sur le nez. Elle a la même moustache qu’il y a dix ans. Ce char à bœufs, qui grince sur la route, en direction du Gave, c’est le même encore, le même char des vacances, qui va charger des galets au Gave. Les bœufs auront de l’eau jusqu’au ventre… Et là-bas, sur la colline qui domine la ville, il y a le même pin parasol, un peu absurde et insolite dans ce coin de Béarn, avec ses suggestions de Méditerranée ».

Dans notre Orthez de fiction, tout a changé après la victoire de l’ennemi, sauf peut-être le décor : « Mais en quelle année vivait-on ? 1943 ? 1932 ? Saint-Clar était toujours semblable à elle-même, en apparence. La place de la Mairie, brûlée de soleil et déserte à cette heure. La marchande de journaux assoupie devant son kiosque, un chapeau de paille rabattu sur le nez. Elle a la même moustache qu’il y a dix ans. Ce char à bœufs, qui grince sur la route, en direction du Gave, c’est le même encore, le même char des vacances, qui va charger des galets au Gave. Les bœufs auront de l’eau jusqu’au ventre… Et là-bas, sur la colline qui domine la ville, il y a le même pin parasol, un peu absurde et insolite dans ce coin de Béarn, avec ses suggestions de Méditerranée ».

L’histoire commence en 1942. Le jeune Francis de Balansun, d’une famille de l’ancienne aristocratie locale, s’improvise passeur et sèche les cours pour accompagner les dissidents en zone libre. Son ami d’enfance, Philippe Arréguy, de condition plus modeste, est envoyé chez sa tante à Paris, où il abandonne le lycée et commence à se livrer à des besognes moins reluisantes. En même temps que l’itinéraire de ces deux jeunes hommes, on suit les péripéties de leurs familles, de leur entourage et finalement de tout le microcosme orthézien de ces temps obscurs, représenté par une batterie de personnages émouvants ou glaçants, mais toujours d’un réalisme saisissant.

Un tableau sans concession…

On pense à M. de Balansun, vieil avoué idéaliste et bavard qui se pique d’études médiévales et publie dans le Patriote des Pyrénées un feuilleton sur le seigneur « Gaston le Roux ». Au cas où l’on n’aurait pas reconnu là l’illustre Fébus, il nous est d’ailleurs rappelé l’épisode d’un « fabuleux banquet offert par Gaston au chroniqueur Froissart », son contemporain. On pense aussi à la perfide Mme Costellot, à son fils Jacques, cynique et ambivalent, à l’affable Cécile Delahaye, naïve et férue d’occultisme, au malheureux Gérard, à l’opportuniste Darricade ou encore à Mme Arréguy et à Hélène de Balansun, lesquelles, dans des positions sociales opposées, tiennent à merveille leurs rôles de femmes perdues.

On pense à M. de Balansun, vieil avoué idéaliste et bavard qui se pique d’études médiévales et publie dans le Patriote des Pyrénées un feuilleton sur le seigneur « Gaston le Roux ». Au cas où l’on n’aurait pas reconnu là l’illustre Fébus, il nous est d’ailleurs rappelé l’épisode d’un « fabuleux banquet offert par Gaston au chroniqueur Froissart », son contemporain. On pense aussi à la perfide Mme Costellot, à son fils Jacques, cynique et ambivalent, à l’affable Cécile Delahaye, naïve et férue d’occultisme, au malheureux Gérard, à l’opportuniste Darricade ou encore à Mme Arréguy et à Hélène de Balansun, lesquelles, dans des positions sociales opposées, tiennent à merveille leurs rôles de femmes perdues.

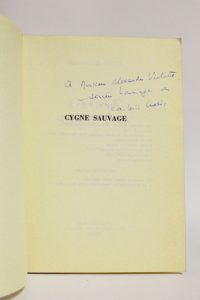

Envoi dédicacé du Cygne sauvage de Curtis (1962) à Alexandre Vialatte - © Librairie le Feu Follet – Edition-originale.com

Envoi dédicacé du Cygne sauvage de Curtis (1962) à Alexandre Vialatte - © Librairie le Feu Follet – Edition-originale.com

Avec tous ces personnages rencontrant des fortunes diverses, Curtis nous offre une admirable peinture de la société de l’époque dans toute sa complexité, une peinture étonnamment lucide (en 1947, les faits sont encore récents) et sans concession, échappant brillamment aux écueils de la caricature, du manichéisme et du parti-pris : « L’opinion officielle distinguait deux camps : celui des bons et des mauvais, des félons et des héros, des parjures et des fidèles. Ce n’était pas tout à fait aussi simple que cela : d’une attitude extrême à l’autre attitude extrême, il y avait des moyens termes ; il pouvait se produire d’innombrables glissements, des interférences », car « dans cette nuit embroussaillée, hérissée de trappes et de pièges, on ne distinguait pas toujours sa route ».

La force du roman tient aussi à cette multitude de petits détails composant et soutenant le fidèle tableau d’ensemble, à l’exemple de l’immuable image d’une famille française réunie autour d’un poste radio : « On écouta donc la B.B.C., après que M. de Balansun fut allé, à pas de loup, dans le vestibule pour s’assurer que l’officier allemand cantonné chez eux n’était pas rentré. Il y eut d’abord quelques messages sibyllins adressés aux combattants du maquis ("Minos rencontre Rhadamante", "Un ami viendra ce soir", "Les flageolets de Soissons sont brûlés"). M. De Balansun, d’un air profondément retors, lançait des regards entendus à sa famille et appréciait, par des hochements de tête, l’efficacité probable de ces formules ésotériques ».

La libération entre joie et effroi…

La dernière partie du roman, qui relate la libération, en décrit très bien les deux facettes de la joie et de la barbarie, en particulier à travers l’odieux spectacle de ces femmes tondues livrées à la vindicte populaire : « Ils étaient tous là, au grand complet, les petits profiteurs honnêtes de la guerre ; ils étaient là, hilares, rutilants de graisse et d’âpreté, les paysans des environs, ceux qui avaient exploité avec science et discernement la mine d’or allemande. Et puis tous les autres, les inconscients, les neutres, et ceux qui avaient fluctué d’une opinion à l’autre, au gré des nouvelles militaires ; et les marchandes, et les boniches qui, la veille encore, chantonnaient des romances franco-allemandes ».

La dernière partie du roman, qui relate la libération, en décrit très bien les deux facettes de la joie et de la barbarie, en particulier à travers l’odieux spectacle de ces femmes tondues livrées à la vindicte populaire : « Ils étaient tous là, au grand complet, les petits profiteurs honnêtes de la guerre ; ils étaient là, hilares, rutilants de graisse et d’âpreté, les paysans des environs, ceux qui avaient exploité avec science et discernement la mine d’or allemande. Et puis tous les autres, les inconscients, les neutres, et ceux qui avaient fluctué d’une opinion à l’autre, au gré des nouvelles militaires ; et les marchandes, et les boniches qui, la veille encore, chantonnaient des romances franco-allemandes ».

Les Forêts de la nuit n’omettent rien des craintes de l’immédiate après-guerre, mettant par exemple en scène M. Lardenne, figure de conservateur, qui « agonisait de terreur en entendant les cris d’une populace stupide, mourait dans la crainte d’une révolution dont on devinait déjà, au déclin de ce jour radieux, qu’elle était avortée ». Le roman débouche sur le triste constat que « l’unité n’a pas été réalisée » parmi les Français, ainsi que sur celui d’un Jacques désabusé, auquel Curtis fait songer que « c’était pour sauver ces larves que des milliers d’hommes étaient morts ».

En ces temps de crise sociale, économique et sanitaire, alors que nos habitudes ont été chamboulées par les événements récents et que nous manquons de visibilité sur notre avenir commun, la lecture d’un roman comme Les Forêts de la nuit, outre son intérêt documentaire, a quelque chose d’éclairant. Elle nous questionnera d’abord fort à-propos sur nos comportements individuels face à la marche des événements ou aux bouleversements historiques de nos habitudes. Et elle constitue ensuite une forme de réponse aux jugements à l’emporte-pièce, aux accusations faciles et aux analogies douteuses qui, se référant à la seconde guerre mondiale, émaillent parfois les débats d’aujourd’hui. Oui : on a tout intérêt à relire Jean-Louis Curtis. Et puis cela doit quand même marcher dans un transat avec un petit cocktail. On n’en mesurera que mieux la chance que nous avons…

En ces temps de crise sociale, économique et sanitaire, alors que nos habitudes ont été chamboulées par les événements récents et que nous manquons de visibilité sur notre avenir commun, la lecture d’un roman comme Les Forêts de la nuit, outre son intérêt documentaire, a quelque chose d’éclairant. Elle nous questionnera d’abord fort à-propos sur nos comportements individuels face à la marche des événements ou aux bouleversements historiques de nos habitudes. Et elle constitue ensuite une forme de réponse aux jugements à l’emporte-pièce, aux accusations faciles et aux analogies douteuses qui, se référant à la seconde guerre mondiale, émaillent parfois les débats d’aujourd’hui. Oui : on a tout intérêt à relire Jean-Louis Curtis. Et puis cela doit quand même marcher dans un transat avec un petit cocktail. On n’en mesurera que mieux la chance que nous avons…

Plus d’informations sur le site internet – cliquez ici

- Stendhal et son Voyage dans le Midi – cliquez ici

- Angelo de Sorr et Les Pinadas - cliquez ici

- Francis Jammes et Pipe, chien – cliquez ici

Réagissez à cet article

Vous devez être connecté(e) pour poster un commentaire